ピロリ菌

ピロリ菌検査をおすすめする方

- 胃の不調が続いている方

- バリウム検査で慢性胃炎と診断された方

- ご家族にピロリ菌感染者がいる方

- ご家族に胃がんの方がいる場合

- 胃・十二指腸潰瘍を繰り返している方

- 除菌治療後、除菌判定を受けていない方

- 慢性蕁麻疹がある方

- 鉄欠乏性貧血が続いている方

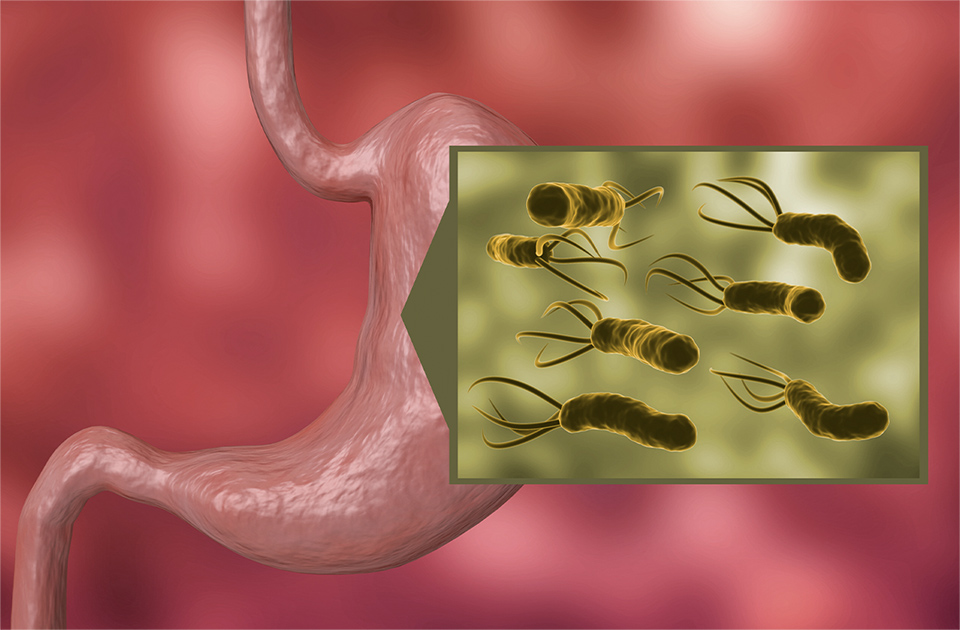

ピロリ菌とは

ピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ菌)は、胃の粘膜に棲みつく細菌で、慢性胃炎や胃・十二指腸潰瘍、さらには胃がんの原因として知られています。一度感染すると生涯にわたって持続しますが、2013年以降、保険適用での除菌治療が可能となりました。ピロリ菌感染症はほとんどの場合、自覚症状がありません。しかし、進行すると胃潰瘍や十二指腸潰瘍、慢性胃炎などの症状が現れ、放置すると胃の機能が低下します。特に、胃がんのリスクが高まるため、早期の検査と治療が重要です。

感染の症状

- 空腹時や食後の腹痛

- 食欲不振

- 胃の不快感や胃もたれ

また、強い腹痛や黒色便(黒い便)が見られる場合、胃潰瘍や十二指腸潰瘍の可能性が高いため、早急な受診が必要です。ただし、感染していても無症状の方が多いため、定期的な検査が推奨されます。

感染経路

ピロリ菌の感染経路は完全には解明されていませんが、主に経口感染とされています。特に衛生環境が整っていない地域での感染が多く、乳幼児期に免疫力や胃酸が弱い時期に感染しやすいと考えられています。日本では、乳幼児期の食器の共有や口移しが主な感染原因とされます。近年、若い世代(30歳以下)の感染率は低下しているものの、70歳以上の高齢層では依然として高い感染率が見られます。親や祖父母が除菌治療を受けることで、次世代への感染を予防することができます。

ピロリ菌によって起きる病気

ピロリ菌はアンモニアなどの毒素を産生し、胃や十二指腸の粘膜に炎症を引き起こします。この持続的な炎症が、さまざまな病気の原因となります。

胃炎、十二指腸炎

胃や十二指腸の粘膜に炎症が起こり、胃痛や不快感を引き起こします。

機能性胃腸症

明確な病変が見られないにもかかわらず、消化不良や腹痛、胃もたれなどの症状が続きます。

胃潰瘍、十二指腸潰瘍

胃や十二指腸の粘膜が深く傷つき、潰瘍が形成されます。症状が進行すると、吐血や黒色便が見られることもあります。

胃がん

胃粘膜の細胞ががん化する疾患で、日本人に多いがんの一つです。ピロリ菌感染が主要なリスク要因とされています。

胃ポリープ

胃粘膜に発生する良性の腫瘍ですが、一部はがん化する可能性があるため注意が必要です。

胃MALTリンパ腫

胃粘膜に発生する悪性リンパ腫の一種で、ピロリ菌感染との関連が指摘されています。早期に発見し治療を行うことが重要です。

特発性血小板減少性紫斑病

血小板が減少することで血液が固まりにくくなり、皮膚に紫斑が現れる病気です。

慢性蕁麻疹

皮膚に繰り返し赤い発疹とかゆみが現れる症状で、ピロリ菌感染との関わりが指摘されています。

検査方法

ピロリ菌の検査は、以下の方法で行います。

尿素呼気試験

ピロリ菌が尿素を分解する際に発生する二酸化炭素を測定する検査です。患者様への負担が少なく、除菌判定にも有効です。

血中抗ピロリ菌抗体測定

血液中の抗体を調べて感染を確認します。胃薬の影響を受けにくい一方、除菌後の判定には適しません。

便中ピロリ菌抗原測定

便中のピロリ菌抗原を検出する検査です。感染の有無と除菌判定の両方に有効です。

治療の流れ

ピロリ菌の検査

検査で感染が確認された場合、除菌治療を開始します。

一次除菌治療

抗菌薬2種類と胃酸分泌抑制薬を1日2回、7日間服用します。

除菌判定

治療後1か月を目安に再検査を行い、除菌の成功を確認します。除菌できていない場合、二次除菌治療へ進みます。

二次除菌治療

抗菌薬の1種類を変更し、再び7日間服用します。

除菌治療の副作用

除菌治療中に次のような副作用が現れることがあります。

- 軟便・下痢

- 吐き気

- 味覚障害

これらは一時的なもので、服薬終了後に改善することがほとんどですが、重い症状が続く場合はご相談ください。また、アレルギー反応(蕁麻疹や息苦しさ)が現れた場合は服薬を中止し、速やかに医療機関を受診してください。さらに、除菌治療後に逆流性食道炎のような症状(胸焼けや胃もたれ)が現れることもありますが、これは胃粘膜が正常に戻り胃酸分泌が増加した結果です。症状が気になる場合には、改善する薬を処方いたします。

クリニック情報

| クリニック名 | 広島大腸肛門クリニック |

|---|---|

| 住所 | 〒733-0823 広島県広島市西区庚午南1-35-21 |

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00-12:00 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | × |

| 14:00-18:00 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × |

休診日:木曜午後・土曜午後・日曜祝日

●:月曜日と金曜日の午前中は手術です。

平日の午前中は、内視鏡の検査などで混み合っておりますので、

初診の方は、可能であれば平日午後にお越しください。

お問い合わせ

広島大腸肛門クリニックへお気軽にお問い合わせください。